Büro in einer Scheune

Öhringen, Baden-Württemberg

Die Sanierung und Umnutzung einer denkmalgeschützten Scheune aus dem Jahr 1800 in Obermaßholderbach setzt Maßstäbe für anspruchsvolle Modernisierungen und den Erhalt regionaler Baukultur. Mit regenerativen Baustoffen und minimalem Einsatz von Technik wurde die historische Struktur weitgehend erhalten und an die Anforderungen moderner Büroarbeitsplätze angepasst.

Steckbrief

-

Auftraggeber/Bauherr

Roland Steinbach

Zum Buschfeld 5

74613 Öhringen -

Architektur

Steinbach Schimmel Architekten

Bahnhofstraße 14

74613 Öhringen

https://www.steinbach-schimmel.de/ -

Tragwerkplanung

Manfred Schilling

Gäwele Straße 1

74613 Öhringen -

Standort

Zum Buschfeld 5

74613 Öhringen

| vorher | nachher | |

|---|---|---|

| Baujahr | Ersterrichtung 1800 | aktuelle Sanierung 2021 |

| Nutzung | Scheune | Büro |

| Energiestandard | - | KFW EH 70 |

| Energiebedarf | - | 106,10 kWh/(m²⋅a) |

| Brutto-Grundfläche (BGF) | 560,15 m² | 560,15 m² |

| Netto-Raumfläche (NRF) | 247,70 m² | 374,19 m² |

| Brutto-Rauminhalt (BRI) | 2.362,50 m³ | 2.362,50 m³ |

-

Klimaschonende Bauweise und Energie

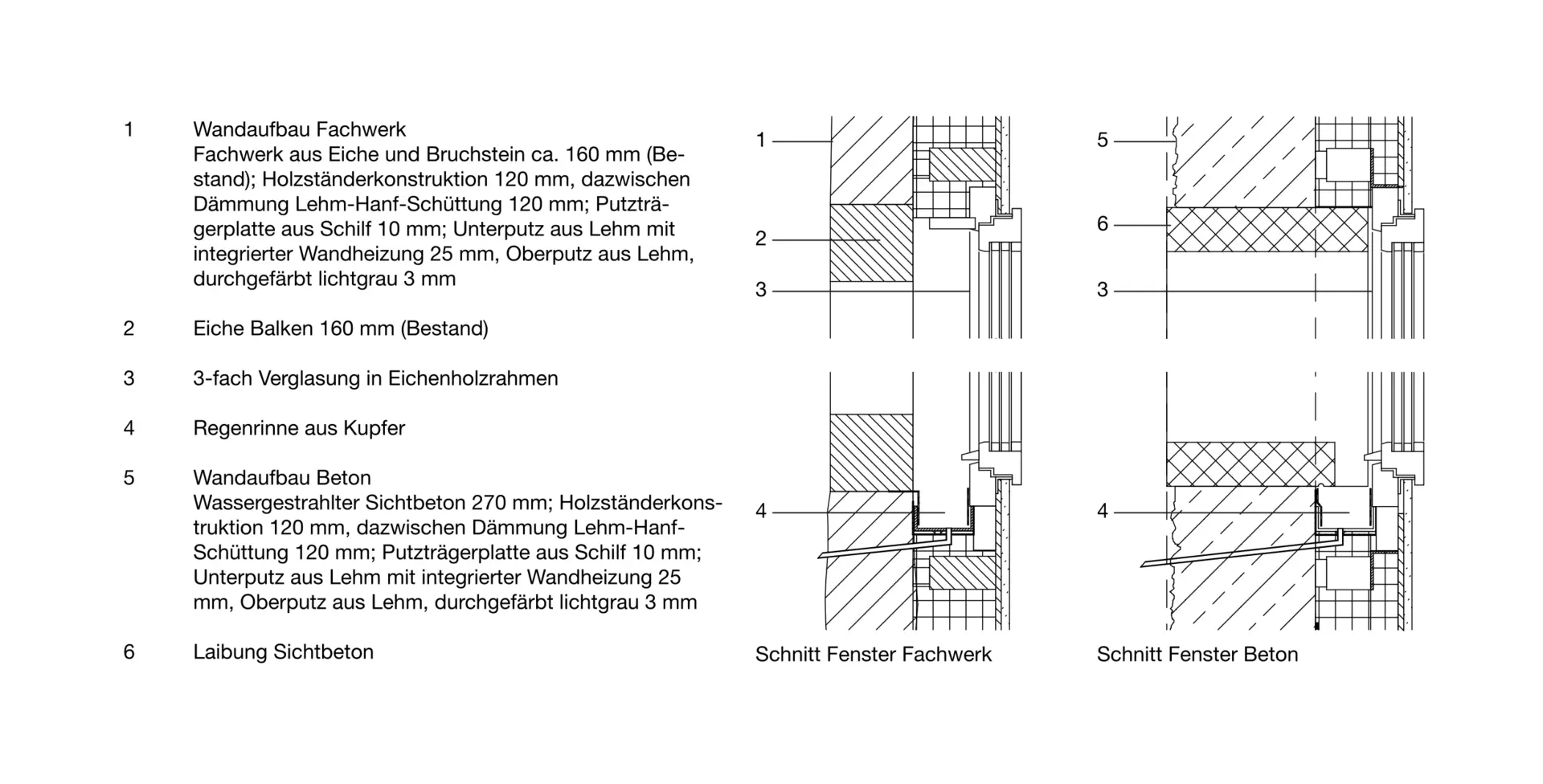

Regenerative Baustoffe: Sämtliche Dämmstoffe bestehen aus Hanf-Lehm-Schüttungen und Hanfwolle, die eine günstige CO₂-Bilanz sowie feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften aufweisen.

Low-Tech-Konzept: Der Technikaufwand wurde bewusst minimiert. Wand- und Bodenheizungen erwärmen die Räume, während Fensterlüftung und Lehmputze ein angenehmes Raumklima schaffen.

Zurückgesetzte Fenster: Die Sonneneinstrahlung wird im Sommer reduziert, im Winter hingegen durch passive solare Gewinne genutzt.

-

Gebäudequalität im Lebenszyklus

Flexible Nutzung: Große, offene Räume und reversible Trockenbauwände ermöglichen zukünftige Anpassungen, z. B. eine Umnutzung zu Wohnraum.

Rückbaubarkeit: Alle Materialien sind sortenrein trennbar, um eine Wiederverwendung zu gewährleisten. Auf unnötige Schichten, Folien und Klebstoffe wurde verzichtet.

-

Zirkularität und Baustoffe

Erhalt der Bausubstanz: Die bestehende Fachwerk- und Dachkonstruktion wurde bewahrt, stabilisiert und sichtbar in die neue Nutzung integriert.

Natürliche Baustoffe: Leichtlehmschüttung mit Hanfanteil dämmen die Fachwerkwände. Der Feuchteausgleich durch den Lehm erhöht zusammen mit der Wandheizung die Dauerhaftigkeit der Fachwerkkonstruktion.

Schadstoffvermeidung: Durch die ursprünglichen Maßnahmen des konstruktiven Bautenschutzes wie Dachüberstände und Gebäudeausrichtung konnte auf Biozide verzichtet werden.

-

Blaue und grüne Infrastruktur

Staudengarten: Heimische Pflanzen und Steppenstauden sorgen für Biodiversität und eine angenehme Aufenthaltsqualität.

Insektenfreundliches Fachwerk: Die sichtbare Holzstruktur bietet Lebensraum für Holzbienen.

-

Klimaanpassung und Wasserbewirtschaftung

Natürliche Hitzeregulierung: Die Dachüberstände, zurückgesetzte Fenster und thermische Speichermasse im Inneren puffern Extremtemperaturen.

Regenwassermanagement: Eine Zisterne dient der Bewässerung des Gartens.

-

Partizipation und soziale Integration

Erhalt des Ortsbildes: Die Modernisierung bewahrt das historische Fachwerk als ortsbildprägendes Element und fügt sich harmonisch in die ländliche Umgebung ein.

Nutzung für Arbeit und Erholung: Neben Büroräumen bieten der Besprechungsraum und der Staudengarten eine hohe Aufenthaltsqualität.

Dieses Projekt zeigt, wie historische Strukturen mit regenerativen Materialien und Low-Tech-Lösungen zukunftsfähig gemacht werden können – ein Vorbild für den Umgang nicht nur mit denkmalgeschützten Gebäuden.